長年続く小規模校における変化への抵抗:理解と内省

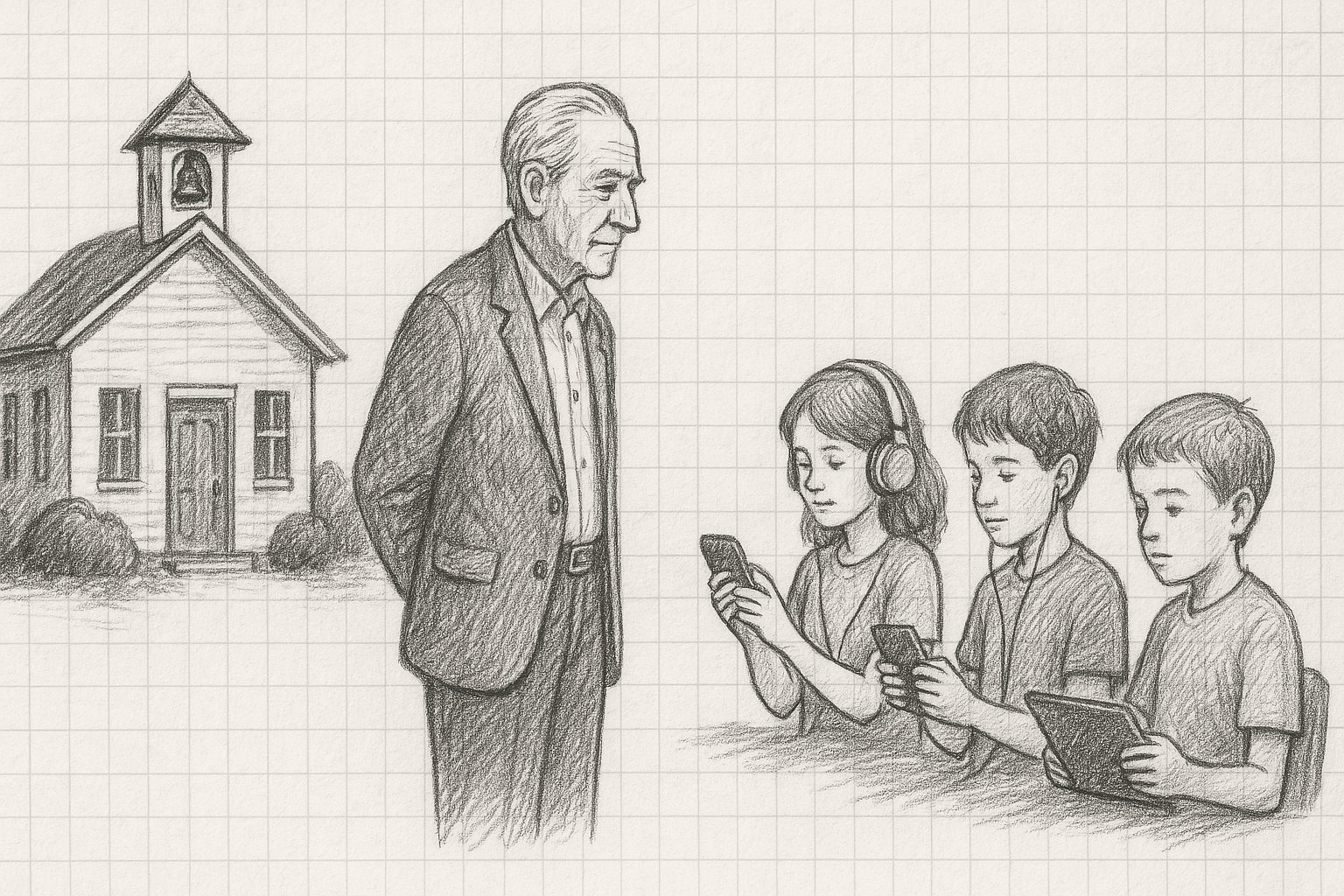

教育という分野は伝統の上に築かれてきました。世代を超えて、小規模な学校は地域社会の礎として機能し、教師、生徒、家庭との間に密接な関係を育んできました。しかし、教室の外の世界がかつてない速度で変化している中—デジタル的にも、社会的にも、教育学的にも—多くの長年続く小規模校はいまだに変化に対して抵抗を示しています。

この抵抗は、頑固さや無能さに起因するものではありません。むしろ、それは教育とは本来どうあるべきかという深く根付いた信念から生まれており、長年—時には何十年もの—実績(徐々に効果が薄れてきてはいるものの)によって補強されているのです。過去に効果があった方法であれば、それが「明確に」壊れていない限り、なぜ直す必要があるのでしょうか?

しかし、そこにこそ微妙な課題が潜んでいます。世界は確かに変わったのです。たとえ学校の方法が変わっていなくても。今日の生徒たちは、情報とまったく異なる方法で関わっています。テクノロジーは、私たちのコミュニケーション、学び方、そして思考の仕方を根本から変えました。教育に対する社会的な期待も進化しています。それにもかかわらず、20世紀以前に設立された多くの小規模校では、同じ授業計画、教具、制度的な習慣が続いており、それを疑問視されると、丁寧な拒否や苛立ちをもって防衛されることさえあります。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか?そして、このような抵抗に対して、どうすれば共感を持って接しつつ、内省を促すことができるのでしょうか?

慣れ親しんだものの安心感

人間は習慣の生き物です。ある仕組みが機能している(あるいはそう見える)場合、それに固執するのは自然なことです。長年小規模校で教鞭を執っている教育者たちは、自分の技術を磨き、安心感と自信をもたらす日課を築いてきました。その方法を見直す必要があると言われることは、自分の人生の仕事すべてを暗に否定されているように感じられるかもしれません。

また、時間とエネルギーの問題もあります。変化には努力が伴います—新しい技術を学び、カリキュラムを再設計し、教室内の新しいダイナミクスに適応すること。小規模校では教師が複数の役割を担うことが多く、すでに多忙な日々を送っている中で、自分の教育方法全体を見直すという考えは、圧倒的に感じられることもあるでしょう。

「教師は教える人、学ぶ人ではない」—誤った心構え?

抵抗の一因となっているのは、教師は知識の保有者であり、自らも学び続ける存在であるという認識が希薄であることかもしれません。もし教育者が、自分の役割を「教えること」に限定して捉え、「生徒とともに変化し続ける存在」だと見なしていないならば、専門的成長は停滞する恐れがあります。

これは、経験豊富な教師たちが向上心を持っていないという意味ではありません—多くの教師は持っています。しかし、専門的な研修が「必須」ではなく「任意」として扱われると、それを無期限に先延ばしにすることも容易になります。皮肉なことに、最も優れた教師というのは常に生涯学習者であり続けてきた人たちです。最も効果的な教育者は、教育が固定された行為ではなく、時代との対話であることを認識しているからこそ、適応し続けるのです。

「以前うまくいったことは今でも通用する」という幻想

もう一つの要因は、衰退がゆっくりと、じわじわと進行することにあります。かつて大きな成果を上げていた教育法は、今でも一応機能しているかもしれません——ただ、以前ほど効果的ではないというだけです。この効果の低下が徐々に進むため、気づきにくいのです。生徒の関心が薄れていっても、テストの点数が「一応合格ライン」で、保護者からの苦情もなければ、変化を迫られる直接的な圧力はほとんどありません。

しかし、教育において「まあまあで十分」という基準は非常に危険です。世界は前進しており、生徒たちは教師たちが覚えている過去ではなく、自分たちが引き継ぐ未来に備えるべきなのです。

批判ではなく内省を促すには

それでは、伝統に安心感を抱いている人々を疎外することなく、どうすれば変化への前向きな姿勢を育むことができるのでしょうか?その鍵は、「進化」を過去の否定ではなく、その延長として捉えることにあります。

- 今ある良さを認める

まずは、既存の方法の中にある強みを認めることから始めましょう。どんな教育システムにも価値はあり、経験豊富な教師たちの知恵は決して捨てるべきものではありません。目指すべきは、解体ではなく「洗練」です。 - 生徒のニーズに焦点を当てる

「これまでもずっとこうしてきた」ではなく、「今の生徒たちにとって必要なことは何か?」という問いを軸に会話を進めましょう。議論の中心が制度的な習慣ではなく、生徒の成果に置き換わると、抵抗感がやわらぐことがよくあります。 - 小さな一歩から始める

変化は必ずしも劇的である必要はありません。新しいツールを一つ導入してみる、一つだけ最新の教育手法を試してみる、あるいは現代の課題について自由に話し合える場を設けるだけでも、大きな変化の種をまくことになります。 - 生涯学習の姿勢を示す

教育に携わるリーダーたちは、自らが柔軟に変化を受け入れる姿勢を示すべきです。教師が、同僚や管理職が新しいアイデアに対して恐れではなく好奇心で取り組んでいる姿を見ると、それは非常に強力な模範となります。

結びに

変化への抵抗は、教育に限ったことではありません——それは人間の自然な傾向です。しかし、学校は何よりも「成長の場」であるべきです——生徒にとっても、教育者にとっても。過去の手法には確かに意義がありましたが、ただの習慣としてそれにしがみつくことは、未来への冒涜になりかねません。

もしかすると、「なぜ変えなければならないのか?」という問いよりも、「変えてみたら、何が得られるだろうか?」という問いのほうが、はるかに重要なのかもしれません。ほんの小さなアップデートであっても、オープンな姿勢で臨めば、教えることや学ぶことの喜びを再び呼び起こすことができるのです。そして結局のところ、それこそが教育の本質ではないでしょうか。

2025年03月22日

アーウィン・ジェイソン |

|

| For nearly 20 years, I have been deeply involved in education—designing software, delivering lessons, and helping people achieve their goals. My work bridges technology and learning, creating tools that simplify complex concepts and make education more accessible. Whether developing intuitive software, guiding students through lessons, or mentoring individuals toward success, my passion lies in empowering others to grow. I believe that education should be practical, engaging, and built on a foundation of curiosity and critical thinking. Through my work, I strive to make learning more effective, meaningful, and accessible to all. |